こんにちは。鳥取市東町にある山根歯科医院です。

噛み合わせや歯並びが悪いと、まずは「見た目が気になる」と感じる方あ多いのではないでしょうか。口元のイメージがとても大切で、特に歯並びが良くなることでコンプレックスから解放される方も多くいらっしゃいます。

しかし、噛み合わせや歯並びが影響するのは、「見た目」だけではありません。咀嚼(そしゃく)・発音・嚥下(えんげ)など、基本的な口腔機能を守るだけでなく、全身の健康状態にも大きく関与しています。

正常な噛み合わせ

正常な噛み合わせのポイントには、次のことがあげられます。

- 両側の奥歯が均等にしっかりと当たって噛めること

- 上下の歯を軽く嚙んだ時、上の前歯4本に下の前歯に強く当たっていないこと

- 奥歯では、上の歯が下の歯の外側に噛んでいること

- 上下の犬歯しっかりと噛んでいること

- 正中線の位置がずれていないこと

このように正常な噛み合わせには、様々な条件があげられます。

そして、正常な噛み合わせでは、左右対称的に咀嚼が行われ、顎関節が正しい位置に安定し、周囲の筋肉の負担が減り、安定した口腔機能を維持することができます。安定した咀嚼ができることは、全身の健康維持にも大きな役割を果たしています。

噛み合わせが悪くなる(不正咬合)原因

不正咬合は、上の歯と下の歯の噛み合わせが崩れている状態をいいます。先ほど、正常な噛み合わせの特徴を述べましたが、その状態が崩壊した噛み合わせになっていることを示します。

【原因】

- 遺伝・先天的な要因

骨格の不均衡が原因になっていることが多いです。

・成長発育の要因

成長期の上下顎のバランスが崩れると、永久歯が生えても正しい場所に萌出することができず、不正咬合になってしまいます。噛み合わせは、幼児期~思春期の成長に大きく影響されます。

- 習癖

指しゃぶり、口呼吸、頬杖、下唇を噛むなどの習癖があると、歯並びや顎の成長に大きく影響してきます。例えば、指しゃぶりを長期間続けていると、開咬になって、不正咬合になってしまいます。

- 外傷や顎の病気

顎骨の外傷や顎関節の疾患があると噛み合わせが悪くなることがあります。

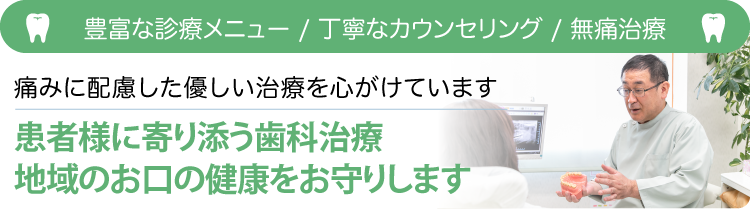

不正咬合の種類

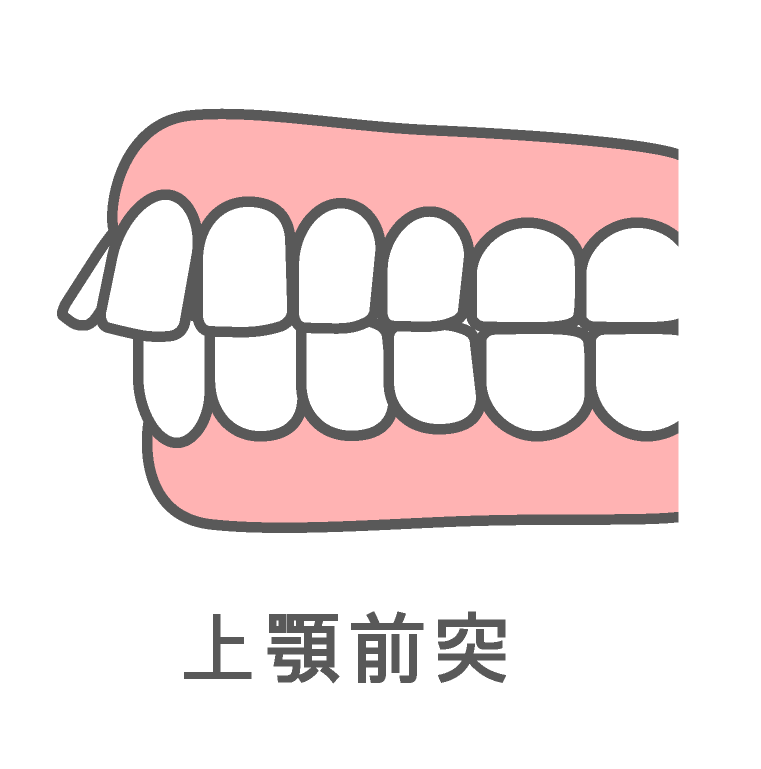

・上顎前突

上の前歯が前方に出ている、または、下顎が後方にある状態です。

・下顎前突

下顎前突は、「受け口」とか「反対咬合」とも呼ばれます。下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態をいいます。

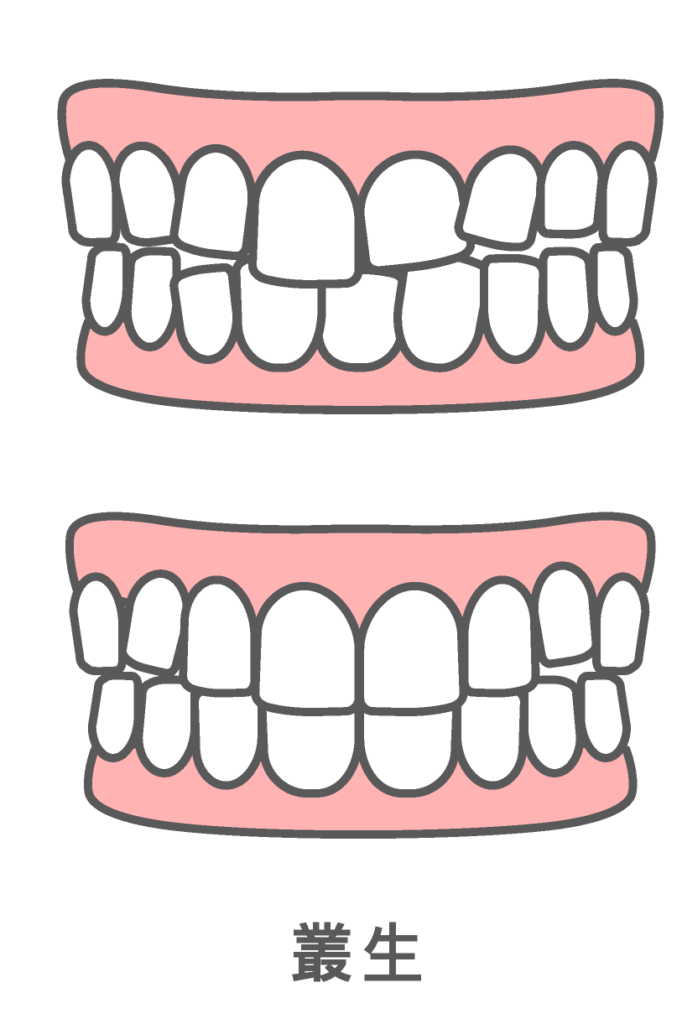

・叢生(そうせい)

歯が並びきらず、重なって萌出している状態をいいます。日本人では、叢生が不正咬合の中で一番多いといわれています。よくあるケースでは、犬歯が萌出するスペースがないため、犬歯が頬側に はみ出ている状態(八重歯)があります。

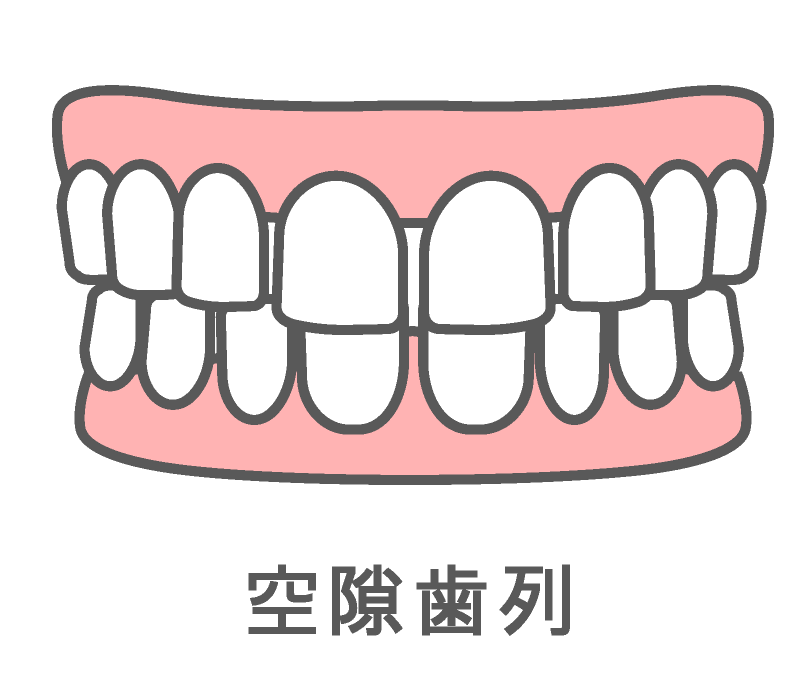

・すきっ歯(正中離開・空隙歯列矯正)

歯と歯の間に隙間がある状態です。正中離開は、正中過剰歯が骨の中に存在する場合や、上唇小帯(上唇と歯茎の間にあるスジ)の発育不良でこの上唇小帯が歯と歯の間に入り込んでいる場合に起こります。

・開口

奥歯はしっかりと噛んでいるのですが、前歯が嚙み合っておらず、垂直的隙間がある状態をいいます。

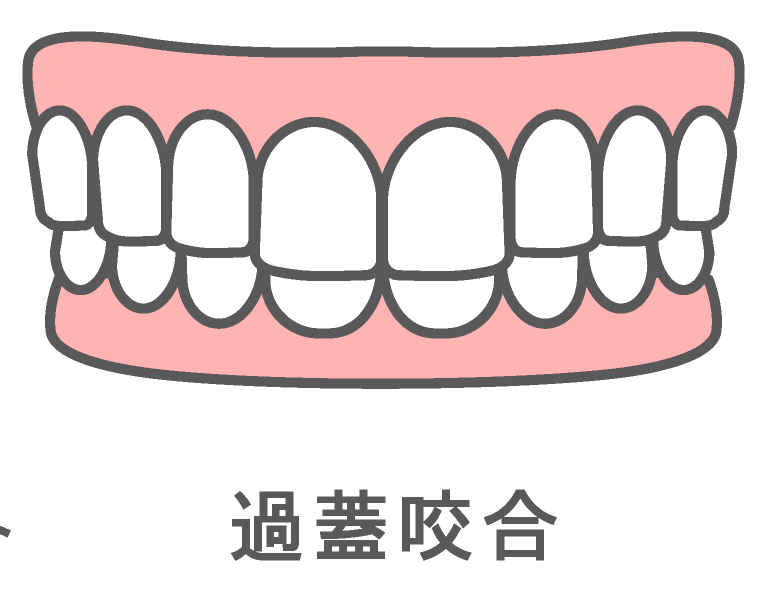

・過蓋咬合

上下の歯の噛み合わせが深くなっている状態を過蓋咬合といい「ディープバイト」とも言われています。噛み合わせが深くなると、嚙み合わせた時に下の前歯がほとんど見えなくなってしまいます。ディープバイトになると、前歯では噛むことが困難になり、奥歯に負担がかかってしまいます。

噛み合わせが悪いと起こる症状

- むし歯や歯周病になるリスクが高くなる

歯並びが悪いと虫歯や歯周病になりやすいですが、噛み合わせが悪いときも同様に虫歯や歯周病になりやすいです。噛み合わせが悪いと歯に、1本1本に適切にかかる力のバランスが崩れ、特定の歯に負担がかかります。例えば、開咬状態になると、前歯では噛むことができないので、奥歯で噛み切るようになります。そうなると奥歯への負担が大きくなります。その結果、虫歯や歯周病になりやすく、場合によっては、歯を失うことになります。

- 歯ぎしり・食いしばりをするリスクが高くなる

歯ぎしりや食いしばりには様々な原因がありますが、噛み合わせが悪いことも、大きな原因としてあげられます。歯ぎしり、食いしばりをすることで、歯の摩耗や破折につながります。

- 顎関節症

噛み合わせが悪いと、顎関節に負担が大きくなるため、顎関節症になるリスクが高くなります。口を大きく開けることができない、あるいは口を大きく開けようとすると、痛みがあるといった症状がでてきます。

- 全身に及ぼす影響

噛み合わせが悪いと胃の消化不良になる可能性が高くなります。噛み合わせが悪いと咀嚼機能の低下により、食物を十分に噛み砕くことができないことが原因です。また、噛み合わせが悪いと顎関節や咀嚼筋にストレスがかかり、偏頭痛や肩こりといった症状が出てきやすくなります。

噛み合わせが悪い場合の対処法

- 指しゃぶりや舌癖の改善

指しゃぶりや舌癖などの悪習癖は、歯や顎の正常な成長を妨げる原因となります。

- 詰め物、被せ物があっていない

虫歯治療の処置で、詰め物や被せ物が高いとか低いといった場合、噛み合わせは悪くなります。この場合、天然死を触ることなく詰め物や被せ物を調整して噛み合わせを改善していいきます。また、詰め物被せ物が低い場合は再製作になるので、治療回数は、3~4回くらい通院しなければなりません。

- 矯正治療

歯並びが悪いことが原因と考えられる場合、矯正治療を行って歯並びを改善しなければなりません。

- 歯ぎしりや食いしばりの改善

歯ぎしりや食いしばりで歯が摩耗して噛み合わせが悪くなっている場合は、マウスピースの作製をしなければなりません。マウスピースを作製し使用することで、歯ぎしりや食いしばりの改善を考えなければなりません。

まとめ

噛み合わせの異常は、虫歯や歯周病のリスクが高まり、口腔内の健康において悪影響を及ぼす可能性があります。また、肩こり、消化不良、頭痛など、全身の健康にも悪影響を及ぼすことになります。正しい噛み合わせの治療をすることで、健康な口腔機能や全身の健康維持が可能になります。そのためには、矯正治療、補綴治療、顎関節症治療、筋機能訓練(MFT)など、症例に応じた適切な治療を選択しなければなりません。噛み合わせにおいて、気になることがあれば、早めに歯科医院を受診してください。そして、適切な治療を行うことにより、口腔機能の改善や全身の健康状態の維持をすることが期待できます。

また、何か気になる点がございましたら鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療、ホワイトニングなど、幅広い診療に力を入れています。