こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

矯正治療を終えた後「せっかく治療したのに、歯が元に戻ってきた気がする」とお悩みの方もいるかもしれません。矯正治療完了時の整った歯並びが完全に安定するまでには、ある程度の時間がかかります。

この記事では、後戻りが起こる原因や予防法、安定するまでの期間などについて解説します。

目次

後戻りとは

後戻りとは、矯正治療によって整えた歯並びが、時間の経過とともに再び乱れる現象を指します。矯正治療直後の歯周組織は安定しておらず、元の位置に戻ろうとする力が働くためです。

歯は顎の骨に埋まっていて、歯根膜という組織を介して支えられています。この膜が圧縮されたり伸ばされたりすることで、顎の骨の吸収と再生が起きて、歯が移動していきます。そのため、矯正が終わった直後は、歯を支える組織がまだ新しい位置に適応しきれていないため、元の位置に戻ろうとする力が働きます。

これは自然な現象であり、どのような矯正治療を行った後でも、どのような方でも後戻りのリスクがあります。後戻りした場合でも、程度には個人差がありますが、後戻りを予防することが非常に重要です。

矯正治療後に後戻りが起こる主な原因

上述したとおり、矯正治療で整えた歯並びが、時間の経過とともに乱れてくる現象を後戻りと呼びます。ここでは、後戻りが発生する主な原因を確認しましょう。

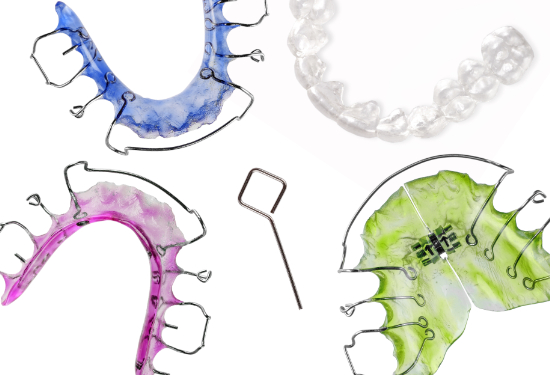

保定装置(リテーナー)の不適切な使用

保定装置(リテーナー)は、矯正後の歯を安定させるために必要不可欠なアイテムです。

しかし、保定装置の使用を怠ると、矯正によって整えられた歯列が再び崩れるリスクが高まります。特に、治療直後の期間は、歯周組織が安定しておらず、後戻りしやすい状態にあるため、歯科医師の指示に従って確実に装着することが大切です。

装置を外している時間が長かったり、自己判断で使用を中断したりすると、後戻りが進行する恐れがあります。装置の適切な使用は、矯正治療の成功を長期的に支える重要な要素といえるでしょう。

舌や口周りの悪習癖

以下のような口周りの癖や習慣も、後戻りの原因になります。

- 舌で歯を押す癖(舌癖)

- 口呼吸

- 頬杖

- うつぶせ寝や横向き寝

もともとは歯並びが悪くないお子さまでも、舌で歯を押す癖があると歯並びが悪くなっていくことがあります。

また、鼻呼吸ができずに口呼吸が習慣化すると、口が常に開いた状態になるため、口周りの筋肉のバランスが崩れます。その結果、頬や唇の筋肉のバランスが悪化すれば歯に不自然な力が加わり、後戻りを起こす原因になるでしょう。

成長期の顎の変化

小児矯正や混合歯列期の治療では、顎の成長が治療結果に大きく関わります。顎の成長とともに歯列が変動するため、この影響で歯並びが乱れるケースもあります。

歯周病や加齢による歯の動き

加齢とともに歯ぐきや骨の状態が変化し、歯が少しずつ動くことがあります。特に、歯周病が影響すると、歯槽骨が減って歯の安定性が損なわれやすくなり、後戻りが起きやすくなります。つまり、矯正治療後に歯周病のケアを怠ると、歯並びが崩れる原因になります。

親知らずの影響

上下の親知らずが生えてくると、前方に押し出されて歯並びが乱れることがあります。親知らずに歯列が圧迫され、歯が後戻りすることがあるのです。

そのため、矯正治療を受ける前に親知らずの有無をチェックすることが大切です。矯正治療後に親知らずが萌出して影響を及ぼすのを防ぐために、親知らずの抜歯を検討することもあるでしょう。

矯正治療後に後戻りを起こさないために今できること

ここからは、後戻りを防ぐために今できることをご紹介します。

保定装置を正しく使用する

最大の対策は、保定装置を正しく使用することです。医師の指示に従って、適切に使用を続けましょう。自己判断で使用を中断したり、装着時間を短縮したりしないことが重要です。

取り外せる保定装置の場合、治療終了直後は1日20時間以上の装着が求められますが、徐々に夜間のみの使用に移行するケースが多いです。

舌や口周りの悪習癖を改善する

舌で歯を押す癖や口呼吸などの習慣は、矯正治療後の歯列に大きな負担をかけます。舌の位置を正しい場所に保ち、口周りの筋肉が歯に余計な力をかけないようするために、日頃から姿勢や舌の位置を確認してみましょう。

心配な方は、歯科医師によるチェックを受けて、口周りの筋肉を鍛えるトレーニングなども取り入れると良いでしょう。

定期的に歯科検診を受ける

一見問題がなさそうに見えても、矯正治療後の歯列は非常に不安定です。わずかな力でも歯が移動して、後戻りにつながるかもしれません。

後戻りのリスクを早期に発見するためには、定期的に歯科医院で検診を受けることが大切です。歯科医師や歯科衛生士によるチェックで、リテーナーの適合状態や歯並びの微細な変化を把握できます。問題が見つかっても、早期に簡単な調整や処置を行うことで、大がかりな治療を避けられます。

3ヶ月〜半年に1回の頻度で通院し、小さな変化も見逃さないようにしましょう。

親知らずの管理を行う

矯正治療後に親知らずが萌出すると、歯列を後ろから押して後戻りを引き起こす可能性があります。矯正治療前に親知らずが見つかり、特に斜めや横向きに生えている場合は、事前に抜歯を検討することが一般的です。

治療後に親知らずの萌出が予測される場合は、定期的にレントゲン検査を受けて適切に対応していきましょう。

後戻りを起こしたときの対処法

後戻りを起こしたときの対処法としては、以下が挙げられます。

- 歯科医院で状態をチェックする

- 再保定で改善する

- 再矯正で歯並びを整え直す

後戻りの程度によって対応方法は異なるため、クリニックで相談して歯科医師の指示に従うことが大切です。

歯科医院で状態をチェックする

後戻りに気づいたら、まずは歯科医院で歯並びの状態を診てもらうことが重要です。後戻りの程度によっては、再度取り外し式の保定装置を装着するだけで歯列を安定させられることもあるでしょう。

一方で、後戻りが進んでいる場合や噛み合わせが崩れている場合は、再矯正が必要になるケースもあります。気づいたときが最も対処しやすいタイミングですので、歯科医師に相談してみましょう。

再保定で改善する

取り外し可能な保定装置の場合、歯列に合っていないだけの可能性もあるかもしれません。必ずしも後戻りを起こしているわけではないため、保定装置を作り直したり調整したりすれば、後戻りした歯並びを改善できることがあります。

また、固定式のリテーナーの場合、ワイヤーを調整したり新たにリテーナーを作り直したりすることで、後戻りを改善できる可能性があります。なお、軽度の不正咬合であれば、保定期間の延長や使用時間の延長だけで改善できる場合もあります。

再矯正で歯並びを整え直す

後戻りが進んでおりリテーナーの装着が困難な場合は、再矯正が必要になる可能性があるでしょう。前歯が大きく重なっている、すき間が広がっているなど、見た目や噛み合わせに明らかな影響が出ているケースでは、再矯正による治療が検討されます。

最初の治療の時よりも期間や費用を抑えられるケースが多いですが、歯科医師に相談してみましょう。

まとめ

矯正治療は一度で完結するものではなく、治療後のケアが何より重要になります。歯は一度動いたらその位置に固定されるわけではなく、生活習慣や身体の変化によって再び動き出すこともあるためです。

特に、保定装置の使用を怠ったり舌癖や口呼吸などの習慣があったりすると、後戻りが起こりやすくなります。また、成長期の子どもは顎の発達に伴って歯列が変動することがあるため、大人の歯並びと同じように安定するわけではありません。

後戻りを防ぐためには、保定装置を正しく使用することが大切です。

矯正治療を検討されている方は、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療など、幅広い診療に力を入れています。

ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。