こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

親知らずは10代後半から20代にかけて生えてくることが多い歯です。親知らずが横向きに生えていると診断され、不安を感じた経験のある方も多いのではないでしょうか。

横向きに生えた親知らずは、そのまま放置すると痛みや腫れ、さらには隣の歯への悪影響など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。特に、親知らずの生え方や状態によっては、抜歯が必要になることもあります。

しかし、抜歯に対する不安や疑問から、決断を先延ばしにしてしまうケースも少なくありません。

今回は、親知らずが横向きに生える原因から、抜歯の必要性、具体的な抜歯の流れ、さらには術後の注意点まで、詳しく解説します。

目次

親知らずが横向きに生える原因

親知らずが真っすぐに生えず、横向きや斜めに生えてくるのにはいくつかの要因があります。ここでは、主な原因について詳しく見ていきましょう。

顎の骨のスペース不足

現代人の顎は、昔に比べて食生活の変化などにより小さくなっている傾向があります。そのため、親知らずが生えるための十分なスペースが確保できず、結果的に横向きに生えてしまうことがあるのです。

特に、親知らずは最後に生えてくる永久歯であるため、ほかの歯がすでに並んでいる状態ではスペースに余裕がなくなり、自然と斜めや横向きになってしまうのです。

隣の歯との位置関係

親知らずの前にある第二大臼歯との距離や角度が悪いと、まっすぐに生えることが難しくなります。特に、第二大臼歯が少し後方に傾いている場合、親知らずがその隣に真っすぐ生えるためのスペースがなくなり、斜めに押し出されるようにして生えてくることがあるのです。

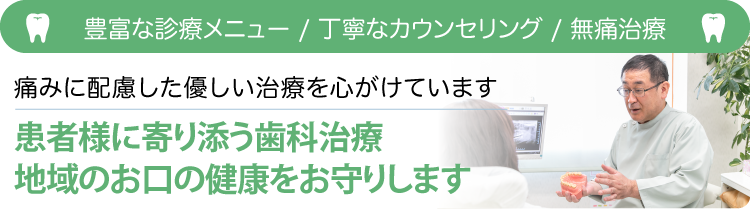

このような位置関係が悪い場合、親知らずが第二大臼歯にぶつかるようなかたちで生える水平埋伏歯(すいへいまいふくし)になることもあります。これにより、歯並びや噛み合わせにも影響を及ぼす可能性があります。

横向きに生えた親知らずは抜歯が必要?

横向きに生えた親知らずがあっても、必ずしもすぐに抜歯が必要とは限りません。

しかし、いくつかのケースでは抜歯を推奨されることがあります。ここでは、主な4つの判断ポイントを解説します。

隣の歯に影響を及ぼす可能性がある場合

親知らずが斜めや横向きに生えてくると、その前にある第二大臼歯を圧迫することがあります。この圧力により、隣の歯の歯根が溶けたり、歯並びが乱れたりすることがあります。

さらに、歯の根元に嚢胞(のうほう)と呼ばれる袋状の病変ができる場合もあり、これが周囲の骨や歯に悪影響を与えることもあります。

こうしたリスクがあると診断された場合、将来的なトラブルを未然に防ぐために抜歯が推奨されます。

虫歯や歯周病のリスクが高い場合

横向きに生えた親知らずには歯ブラシが届きにくく、日常の歯みがきでは汚れが残りやすくなります。そのため、食べかすやプラークが残った状態が続くと、虫歯や歯周病を引き起こすリスクが非常に高くなります。

特に問題となるのは、親知らずだけでなく、その手前にある第二大臼歯まで虫歯や歯周病の影響を受けてしまうケースです。これにより、本来健康だった歯を失うリスクも高まります。

そのため、リスクが高いと判断された場合は、将来的なトラブルを避けるためにも抜歯が勧められます。

噛み合わせに影響を与える場合

親知らずが横向きに生えると、上下の歯の噛み合わせにズレが生じることがあります。例えば、下の親知らずが横向きに生えている場合、上の親知らずが過剰に伸びてきたり、逆に接触がないことで咀嚼に支障が出たりすることがあります。

このような噛み合わせの不調によって、顎関節症を引き起こすリスクも高まり、日常生活にも支障をきたす可能性があります。そのため、噛み合わせへの影響が認められる場合には、抜歯が必要と判断されることがあるのです。

痛みや腫れを繰り返す場合

親知らずの周囲に細菌がたまりやすい状態が続くと、炎症を起こしやすくなります。これにより、歯ぐきが腫れたり、強い痛みを感じたりすることがあります。

このような症状を繰り返す場合は、抜歯によって根本的な原因を取り除くことが推奨されます。また、放置すると感染が広がり、重症化する恐れもあるため、早期の判断が重要です。

横向きに生えた親知らずの抜き方と流れ

親知らずの抜歯は、ほかの歯とは異なる手順で行われます。特に横向きに生えたケースでは、外科的な処置が必要となることが多いため、事前の準備から術後の経過観察まで、しっかりと把握しておくことが大切です。

診察と検査

まずは歯科医院での診察とレントゲン、またはCT撮影によって親知らずの位置や角度、周囲の骨や神経との関係を確認します。この段階で抜歯が必要かどうかの判断も行われます。

神経との距離が近い場合は、より慎重な対応が求められるため、大学病院などでの処置が案内されることもあります。

抜歯

局所麻酔を行い、歯ぐきを切開して親知らずを露出させます。場合によっては、歯を分割して取り出す必要があります。歯科医師が専用の器具を用いて慎重に抜歯を進めていきます。処置時間は30分から1時間程度が一般的です。

縫合と止血

抜歯後は出血を止めるためにガーゼをしっかり噛み、必要に応じて傷口を縫合します。縫合糸は1週間から10日ほどで抜糸しますが、歯科医院によっては溶ける糸が使用されることもあります。止血を確実に行うことが術後のトラブル予防につながります。

術後の処置と説明

術後には痛み止めや抗生物質が処方されます。また、腫れや内出血が起こることもあるため、冷やすタイミングや注意事項などについて丁寧な説明が行われます。術後1〜2日は安静に過ごすことが推奨されます。

経過観察

抜歯後は、歯ぐきの治癒状態や感染の有無を確認するために、数日から1週間後に再診を行います。特に異常がない場合でも、経過を見守ることが大切です。腫れや痛みが長引く場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。

親知らずを抜いたあとの注意点

抜歯後の過ごし方によって、傷口の回復や感染リスクに大きな差が出ます。以下のような注意点をしっかり守ることで、より安全に術後を過ごすことができます。

止血をしっかり行う

抜歯直後は、ガーゼを30分〜1時間ほど噛み続けて止血を行います。出血が続く場合は、清潔なガーゼを再度噛み、安静に過ごしましょう。うがいや強く口をゆすぐ行為は、かさぶたが剥がれて出血する可能性があるため控えることが大切です。

激しい運動を控える

術後1〜2日は血行が良くなることで出血しやすくなるため、激しい運動や入浴は避けましょう。また、過度なストレスや睡眠不足も回復を妨げるため、できるだけ安静に過ごすことが望ましいです。

食事は柔らかいものを選ぶ

傷口に刺激を与えないために、術後数日はおかゆやスープ、ゼリーなどの柔らかい食事を選びましょう。硬い食べ物や熱すぎるもの、刺激物は避けるようにしてください。反対側の歯で噛むなどの工夫も必要です。

口腔内を清潔に保つ

抜歯後は口腔内を清潔な状態に保つことが非常に重要です。歯ブラシは傷口に触れないように注意しながら、ほかの部分は通常通り磨きましょう。うがい薬が処方されている場合は、指示通りに使用してください。

痛みや腫れへの対処を行う

痛み止めは、歯科医師の指示に従って適切に服用しましょう。腫れは冷やすことで軽減されることがありますが、冷やしすぎには注意が必要です。また、強い痛みや熱が出る場合は細菌感染を起こしている可能性があるため、早めに歯科医院を受診しましょう。

まとめ

横向きに生えた親知らずは、見た目にはわかりにくくても、口腔内の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。原因は顎のスペース不足や生活習慣、歯の位置関係などさまざまであり、それぞれのケースに応じた対応が求められます。

抜歯が必要かどうかは、痛みや腫れ、虫歯リスク、隣の歯への影響などの要因をもとに、歯科医師が総合的に判断します。親知らずの生え方に不安を感じている方は、まずは歯科医院で診断を受け、早めに適切な対応をすることが健康な口腔環境を守る第一歩となります。

親知らずを抜くべきかお悩みの方は、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療など、幅広い診療に力を入れています。

ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。