こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

セラミック歯は、天然歯に非常に近い見た目や虫歯になりにくいなど多くの魅力があり、近年では値段が高くても選ばれる方が多い治療法のひとつです。セラミック歯の値段が高い理由はどこにあるのでしょうか。また、どうして値段が高くても選ばれるのでしょうか。

そこで今回は、セラミック歯の値段が高い理由と高くても選ばれる理由について詳しく解説します。セラミック治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

セラミック歯の値段はどれくらい?

セラミック歯にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や値段が異なります。また、詰め物(インレー)か被せ物(クラウン)かによっても値段は異なります。一般的なセラミックの種類と値段をご紹介します。

オールセラミック

オールセラミックは、セラミックだけで作られている素材で、天然歯に近い白さと透明感が特徴です。前歯などの目立ちやすい部分の治療に使われることが多いです。審美性が高いため美しさを重視する方に選ばれています。

オールセラミックの詰め物の値段は5万~10万円程度、被せ物の値段は8万~15万円程度が相場です。

ジルコニア

ジルコニアは、高い審美性と耐久性を合わせ持っている素材です。人工ダイアモンドとも呼ばれるほどの強度があるため、噛む力が強い奥歯にも使用できます。歯ぎしりや食いしばりの癖がある方も使用できるでしょう。

ジルコニアの詰め物の値段は7万~12万円程度、被せ物の値段は10万~18万円程度が相場です。

ハイブリッドセラミック

ハイブリッドセラミックは、セラミックに歯科用レジンを混ぜ合わせた素材です。レジンが含まれているため、セラミックに比べると経年劣化による変色が起きやすいです。

しかし、レジンを混ぜ合わせることで値段を抑えられるメリットがあります。ハイブリッドセラミックの詰め物の値段は2万~4万円程度、被せ物の値段は3万~8万円程度が相場です。

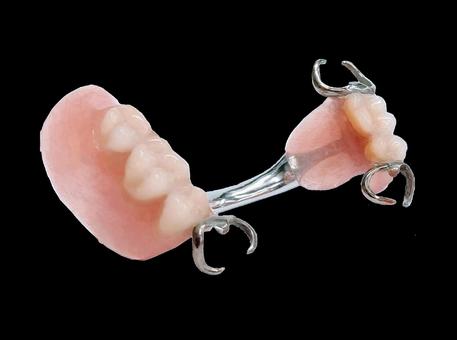

メタルボンド

メタルボンドは、金属にセラミックを焼き付けた被せ物です。内側が金属のため耐久性に優れていますが、金属アレルギーの方は避けたほうがよいでしょう。また、見る角度によっては金属が見える可能性もあります。

一昔前まではセラミック歯の主流でありましたが、オールセラミックやジルコニアの登場により、近年ではあまり使われなくなりました。メタルボンドの値段は5万~15万円程度が相場です。

どうしてセラミック歯は値段が高い?

セラミック歯の値段が高い理由には、以下の3つが挙げられます。

・保険適用外の自費治療のため

・素材・材料の費用が高いため

・手間と時間がかかるため

それぞれ詳しく解説します。

保険適用外の自費治療のため

セラミック歯の値段が高い理由のひとつは、保険適用外の自費治療だということです。保険適用の治療の場合、自己負担額は3割(負担割合による)が一般的ですが、保険適用外の自費治療は全額自己負担になるため値段が高くなるのです。

また、自費治療の場合は歯科医院ごとに値段を自由に設定できるため、同じ素材のセラミックであっても歯科医院によって値段の差が生まれます。

素材・材料の費用が高いため

セラミックの素材自体の値段が高いということもセラミック歯の値段が高い理由です。セラミックにはいくつかの種類がありますが、高品質なセラミックほど素材の値段は高い傾向にあります。

また、型取りには精度の高いシリコン製の材料を使用し、セラミックを接着する際にも密着性が高く劣化が起こりにくいセメントを使用するため材料費が高くなるのです。精度の高いものを作製するためには、素材と材料にかかる費用の負担は避けられないともいえます。

手間と時間がかかるため

セラミック歯は、患者様一人ひとりに合った色や形のものを特注で作製します。保険で作製する歯の場合は、定められた色調ガイドのなかから自分の歯に最も近い色を選ぶしかありませんが、セラミック歯の場合は患者様の歯に合った色調にできます。

精度の高いセラミック歯を作製するには手間と時間がかかります。そのため、値段が高いのです。また、セラミック歯の作製を専門にしている歯科技工士に作製を依頼します。歯科技工士の技術料がかかることもセラミック歯の値段が高い理由といえます。

値段が高くてもセラミック歯が選ばれる理由

値段が高くてもセラミック歯が選ばれる理由には、以下の4つがあります。

・審美性が高い

・虫歯になりにくい

・金属アレルギーの心配がない

・歯茎の変色が起こる心配がない

それぞれ詳しく解説します。

審美性が高い

セラミック歯が選ばれる理由のひとつが審美性の高さです。セラミックは、天然歯に近い透明感とツヤがあります。特に、前歯を被せ物にする場合は見た目が気になる場合も多いでしょう。

セラミック歯は患者様それぞれの歯に合わせた色調や形を再現できるため、天然歯とほぼ見分けがつかない仕上がりとなります。

また、保険の前歯はレジンを使用するため経年劣化により黄ばんでくることは避けられませんが、セラミックは変色する心配がないため、長い間変わらない美しさをキープできます。

虫歯になりにくい

銀歯の場合、温度変化によって変形し、天然歯との間に隙間や段差ができることがあります。また、銀歯を接着するセメントが時間の経過によって少しずつ溶け出して隙間ができることもあるでしょう。できた隙間や段差から虫歯菌が侵入すると虫歯になる可能性があります。

一方でセラミック歯は、銀歯に比べて表面に汚れが付着しにくいです。汚れが付着しても落としやすいという特徴もあります。また、温度変化によって変形することもありません。銀歯のように天然歯との間に段差や隙間が生じにくいため、虫歯になりにくいのです。

金属アレルギーの心配がない

銀歯の場合、唾液によって金属イオンが溶け出し、体内に吸収されると金属アレルギーを発症する可能性があります。

一方、セラミックのなかには金属をまったく使用しないものがあります。金属を使用しないセラミックを選択すれば金属アレルギーの心配がありません。金属アレルギーの方や金属アレルギーの疑いがある方でも安心して使用できます。

ただし、メタルボンドは内側に金属を使用しているため、避けましょう。

歯茎の変色が起こる心配がない

銀歯の場合、年月の経過とともに金属が徐々に溶けだすことにより被せ物付近の歯茎が黒ずむことがあります。特に前歯の被せ物の場合、歯茎が黒ずむと見た目が気になることもあるでしょう。

一方で金属を使用しないセラミックであれば、年月が経過しても歯茎の変色が起こる心配はありません。

セラミック治療は医療費控除の対象?

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が還付される制度です。

セラミック治療は医療費控除の対象です。虫歯や噛み合わせの問題などの治療目的の医療費であれば医療費控除の制度を利用できます。

ただし、審美目的のセラミック治療である場合は医療費控除の対象外となるため注意が必要です。

医療費控除は、ほかの病院での治療費や通院でかかった交通費、生計をともにする家族の医療費も合わせて申請することが可能です。セラミックの治療費そのものが安くなるわけではありませんが、医療費控除を申請することによって費用の負担を減らすことができるでしょう。

まとめ

セラミック歯は、保険適用外の自費治療であるため値段が高いです。また、セラミックそのものの素材・材料費が高いことや、精密に作製するために手間と時間がかかることも値段が高い理由といえるでしょう。

しかし、セラミック歯は、天然歯のように美しく、虫歯の再発リスクを減らせるなど多くのメリットがあるため、値段が高くても選ばれる方が多いのです。

セラミック歯の値段そのものを安くすることは難しいですが、医療費控除を申請することで費用の負担を減らすことが可能です。セラミック治療を検討している方は、費用について事前に歯科医院で確認しましょう。

審美歯科治療を検討されている方は、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。